“Pertolongan terbaik itu bersumber dari diri pribadi..”

Begitulah satu kalimat kutipan terjemahan dari bahasa Jawa yang menutup film Digdaya Ing Bebaya (Of The Dancing Leaves) (2014) garapan sutradara BW Purba Negara.

Film dokumenter berdurasi 16 menit 12 detik ini secara umum menggambarkan penolakan penduduk desa Glagaharjo, kecamatan Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, terhadap program relokasi oleh pemerintah setempat pasca peristiwa erupsi gunung Merapi di tahun 2010 lalu. Film ini turut diputar dalam pembukaan Denpasar Film Festival 2017, Selasa (5/9).

Sang sutradara mengemas permasalahan sosial ini lewat kisah semangat tiga nenek yang memilih kembali dan bertahan di tempat asal mereka, walaupun daerah tersebut termasuk dalam kategori Kawasan Rawan Bahaya (KRB).

Bukan dengan ratapan kesedihan seperti yang juga dapat dirasakan lewat film Lembusura karya Wregas Bhanuteja (2015), yang justru dengan surealis jenaka menggambarkan suatu bencana (Hujan Abu di Gunung Kidul, red.) sebagaj sesuatu yang memang harus dihadapi dan keyakinan akan adanya kebahagiaan setelahnya.

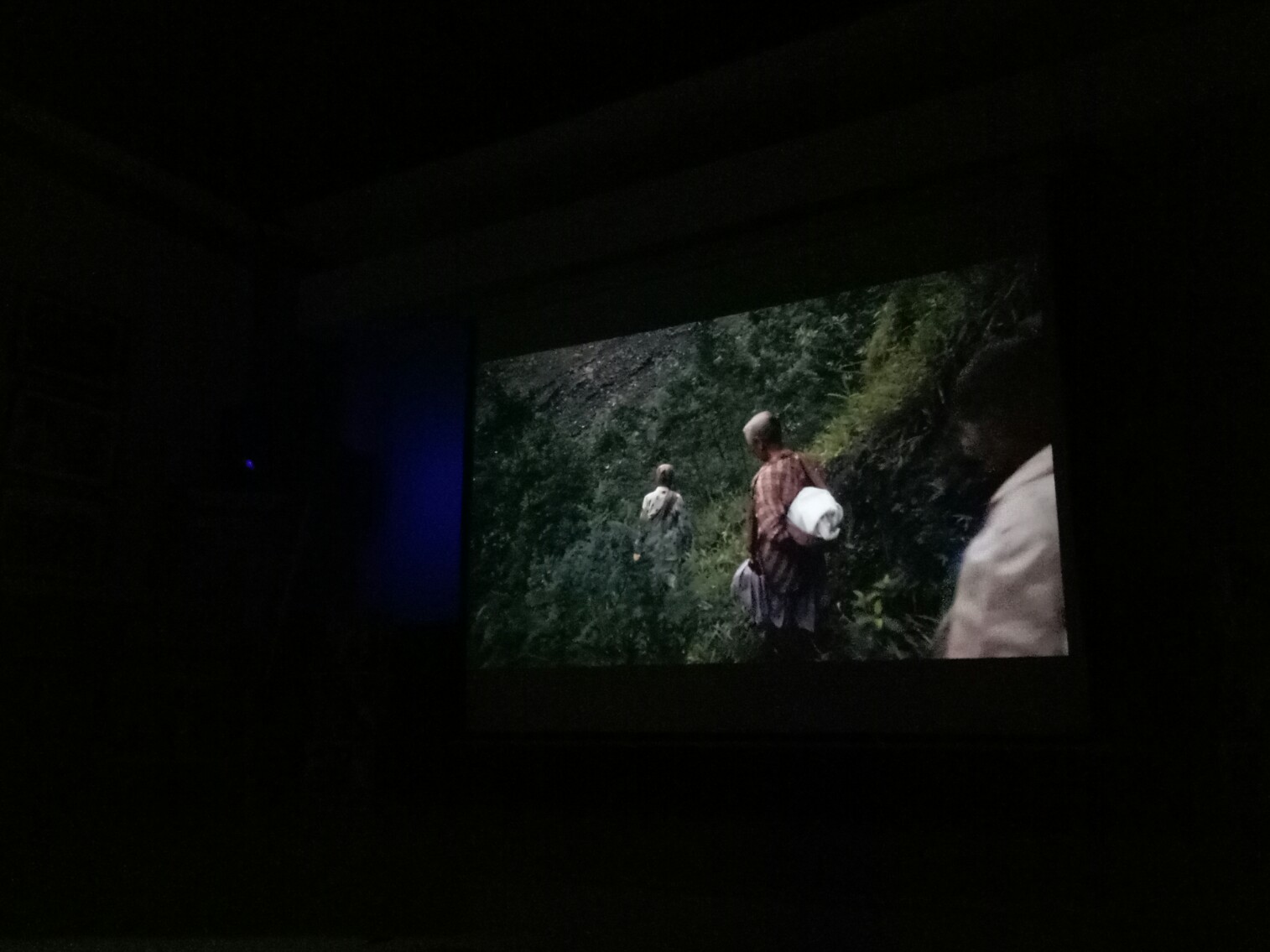

Film dibuka dengan perjuangan Mbah Arjo, Mbah Rejo dan Mbah Mardi yang tengah mencari tanaman Pegagan atau kerap disebut regedek, dengan melewati medan yang terjal. Hampir setiap hari dia naik turun bukit hingga area lereng merapi, demi memperoleh tanaman salah satu bahan jamu yang mereka konsumsi hampir setiap hari.

“Tanaman ini penting untuk saya. Untuk menjaga kesehatan saya. Ini jamu, jika orang tidak minum ini maka tidak akan sehat dan tidak akan kuat naik gunung,” ujar si mbah dalam salah satu percakapan film tersebut.

Hal tersebut cukup tampak dari visual yang dihadirkan oleh sang sutradara. Ia yang juga hadir dalam pemutaran tersebut, mengungkapkan pengalaman langsung betapa medan tersebut tidak mudah dilalui bagi Ia dan crew yang bahkan usianya jauh di bawah tiga nenek tersebut saat memproduksi film ini.

Di tengah-tengah film, para mbah ini pun saling bercerita bagaimana pengalaman mereka menghadapi erupsi. Bukan kali pertama, bahkan salah satu dari mereka menceritakan bahwa pengalaman erupsi sudah dialami sejak Ia berumur 5 tahun. Hingga saat ini, Ia sudah mengalami lima kali evakuasi karena erupsi Merapi.

Secara tidak langsung, apa yang disampaikan oleh narasumber seolah menggambarkan bahwa erupsi Gunung Merapi adalah peristiwa alam yang sudah sejak lama terjadi dan memang tidak dapat dihindari. Hal itu dipertegas dengan keputusan untuk kembali pasca evakuasi ketimbang mengamini program relokasi oleh pemerintah walau dengan segala resiko berada di zona merah.

Cermin untuk Publik

Pemilihan narasumber ini pun cukup menarik, dengan tujuan menggambarkan semangat juang, sang sutradara memilih sosok orang tua dan dalam hal ini juga merupakan perempuan. Semacam memberikan cermin kepada publik, khususnya generasi muda, bagaimana semangat juang dilakoni para sepuh demi bertahan dan rasa cinta akan tanah kelahirannya.

Dalam film, si mbah berseloroh alasan menolak relokasi sendiri adalah mereka yang tidak ingin terpisah dengan tanah kelahirannya.

Fakta ini juga termuat di media, satu di antaranya dilansir dari kompas.com, pada tahun 2011, dari total korban erupsi Merapi sebanyak 2.682 keluarga, sebanyak 750 keluarga di antaranya menolak relokasi yang ditawarkan pemerintah. Mereka tetap bersikeras untuk tinggal di KRB Merapi.

“Tanah di sana adalah harta benda warisan. Kami berharap dapat mewariskan tanah itu kepada anak-anak dan cucu kami,” kata Darmin, perwakilan warga, Desa Glagaharjo.

Hal senada pun diungkapkan oleh para mbah di film ini. Dengan kehidupan di tanah asalnya, mereka tidak perlu membeli kebutuhan pangan, cukup memetik hasil kebun yang mereka tanam. Jika kemudian direlokasi dan tidak ada lahan untuk bercocok tanam. Mereka turut mempertanyakan bagaimana masa depan anak cucu kami, di mana mereka akan tinggal nantinya.

“Kalaupun harus bekerja keras kami lebih nyaman di sini. Kami lahir dan besar di sini, lebih nyaman di sini.”

Untuk itulah mereka lebih memilih bertahan. Jika kemudian terjadi erupsi lagi, mereka akan bersedia dievakuasi lagi dan kembali ketika kondisi sudah lebih aman.

Secara keseluruhan film ini cukup berhasil dalam bertutur dan membuat penonton paham akan pesan yang ingin disampaikan sang sutradara. Namun, ada beberapa hal yang terasa hilang. Detil-detil, seperti penjelasan lokasi yang mereka ambil. Seperti yang diberitakan oleh media, bahwa di daerah Glagaharjo tersebut ada 3 dusun yang menolak relokasi, yakni Srunen, Kalitengah Lor, dan Kalitengah Kidul.

Pada kredit sendiri ada ucapan terima kasih untuk keluarga Kalitengah Lor, apakah memang lokasi itu yang dipilih dan apa yang jadi alasan kurang tampak dituturkan.

Karena disebutkan dalam salah satu percakapan di film tersebut, bahwa sesungguhnya dusun tersebut yang paling sedikit korban, bahkan tidak ada korban jiwa jika dibandingkan dusun lainnya, Kinahrejo dan Kaliadem yang justru bukan bagian dari Glagaharjo.

Bagi penonton yang bukan berasal dan tidak awam akan peta Yogyakarta tentu ini akan membingungkan. Sementara itu, keterangan kapan kira-kira mereka kembali pasca evakuasi pun tidak tampak.

Padahal itu menjadi penting, apalagi menilik fungsi film dokumenter sendiri sebagai media rekonstruksi. Yang mampu merekontruksikan realitas sosial atau fakta-fakta ke dalam bentuk audio visual. Yang kemudian bisa dikembangkan menjadi dokumenter investigasi ataupun dokumenter sejarah untuk kajian di masa mendatang.

Jika di awal digambarkan bagaimana upaya para mbah ini mencari tanaman pegagan untuk mereka konsumsi. Sayangnya hingga pada akhir film tidak ada bagian yang menceritakan bagaimana tanaman ini dikonsumsi atau yang kemudian mereka keringkan untuk mereka jual untuk memperoleh pendapatan tambahan seperti yang disampaikan di awal. Sutradara sendiri lebih memilih memasukkan footage upacara adat pasca erupsi sebagai penutup film ini.

Namun, hal tersebut tak melunturkan semangat yang ingin disampaikan film ini. Bagaimana kukuhnya pendirian para warga, film ini juga turut memberikan pesan kepada publik, bahwa apa yang mereka alami pun bukan hal yang hanya dapat diratapi.

Semangat bertahan pasca erupsi dan kembali beraktivitas yang kemudian yang kemudian berhasil membawa film ini menjadi Pemenang Film Dokumenter terbaik pilihan official jury, XXI Short Film Festival 2015, Pemenang Film Dokumenter terbaik pilihan Indonesian Motion Picture Association (IMPAS), XXI short film Festival 2015, serta menjadi finalis Chop Shots Documentary Film festival 2014. [b]

The post Perjuangan Para Nenek di Zona Merah Merapi appeared first on BaleBengong.

Leave a Reply